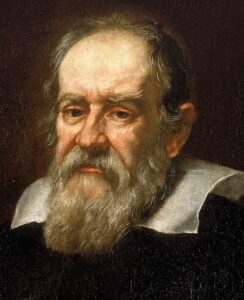

গ্যালিলিও গ্যালিলেই : আবিষ্কার ও কর্মযজ্ঞ

ভূমিকা

“বিজ্ঞান একটি মশাল, যা জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দেয় অন্ধকারের ভেতর।” এই আলো ছড়ানোর পথিকৃৎদের মধ্যে গ্যালিলিও গ্যালিলিও অন্যতম। তাঁকে বলা হয় “আধুনিক বিজ্ঞানের জনক”, “Observational Astronomy”-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং “Scientific Revolution”-এর অন্যতম অগ্রদূত। গ্যালিলিও কেবল জ্যোতির্বিজ্ঞান নয়, গতি, বলবিদ্যা, দার্শনিক যুক্তি ও পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানে মৌলিক পরিবর্তন এনেছেন। তাঁর নির্ভীকতা, অনুসন্ধিৎসা ও যুক্তিবাদী মনোভাব আধুনিক বিজ্ঞানের পথ উন্মুক্ত করেছে।

জন্ম ও শৈশব

গ্যালিলিও গ্যালিলিওর জন্ম হয় ১৫৬৪ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি, ইতালির পিসা শহরে। তাঁর পিতা ভিনচেঞ্জো গ্যালিলিও ছিলেন একজন সুরকার ও সংগীতজ্ঞ, যিনি তাত্ত্বিক চর্চায় বিশ্বাসী ছিলেন। পিতার প্রভাবেই গ্যালিলিওর মধ্যে যুক্তিবাদ ও বিশ্লেষণধর্মী চিন্তার বীজ বপিত হয়।

তিনি ছোটবেলা থেকেই চৌকস ও চিন্তাশীল ছিলেন। তাঁর শিক্ষাজীবনের শুরু হয় পিসা শহরেই।

শিক্ষা ও বিজ্ঞানচর্চার সূচনা

গ্যালিলিও প্রথমে গির্জা-পৃষ্ঠপোষিত শিক্ষালয়ে শিক্ষালাভ করেন এবং পরে ভর্তি হন পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে। শুরুতে তিনি ডাক্তার হওয়ার লক্ষ্য নিয়ে পদার্থবিদ্যা ও গণিত বাদ দিয়ে মেডিকেল নিয়ে পড়তে যান, কিন্তু সেখানে যুক্তির অভাব ও অনুসন্ধানহীন শিক্ষা তাকে বিমুখ করে তোলে।

তিনি পরে গণিত ও প্রাকৃতিক দর্শন (natural philosophy) অধ্যয়ন শুরু করেন এবং খুব দ্রুত দক্ষতা অর্জন করেন।

ইউরোপে বিজ্ঞানচর্চার প্রেক্ষাপট

গ্যালিলিওর সময় ইউরোপ ছিল ধর্মীয় ও দার্শনিক কর্তৃত্বের অধীন। বিজ্ঞান তখন মূলত অ্যারিস্টটলের মতবাদ অনুসরণ করত। ক্যাথলিক চার্চের তত্ত্বই ছিল চূড়ান্ত সত্য। এ সময় বিজ্ঞান ছিল অনুধ্যাননির্ভর, পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণনির্ভর নয়।

গ্যালিলিও এই প্রচলিত ধারণায় আঘাত করেন এবং বলেন—“পরীক্ষা ও গণিতের মাধ্যমে প্রকৃত সত্য আবিষ্কৃত হতে পারে।” এই মতবাদ তখন ছিল বিপ্লবাত্মক।

গতি ও বলবিদ্যায় অবদান

গ্যালিলিওর প্রাথমিক গবেষণা ছিল গতিসম্পর্কিত।

● পেন্ডুলাম ও সময়মাপ

তিনি লক্ষ করেন যে—একটি দোলনার দোলনকাল নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের জন্য একই থাকে, তা সে বড় দুলুক বা ছোট দুলুক। এই পর্যবেক্ষণ থেকে পেন্ডুলাম ঘড়ির ভিত্তি তৈরি হয়।

● পতনের নিয়ম (Law of Falling Bodies)

গ্যালিলিও প্রমাণ করেন—

সব বস্তুর পতন একই হারে ঘটে যদি বাতাসের প্রতিরোধ না থাকে।

অর্থাৎ, একটুকরো সীসা ও একটুকরো কাঠ একই উচ্চতা থেকে ফেলা হলে একই সঙ্গে মাটিতে পড়বে।

এই ধারণা অ্যারিস্টটলের সেই মতবাদকে চ্যালেঞ্জ করেছিল, যেখানে বলা হতো “ভারী বস্তু দ্রুত পড়ে”।

তিনি এই গবেষণার জন্য পিসার হেলানো টাওয়ার (Leaning Tower of Pisa) থেকে বিভিন্ন বস্তু ফেলে পরীক্ষা করেন বলে কিংবদন্তি প্রচলিত আছে।

পরীক্ষামূলক পদ্ধতির সূচনা

গ্যালিলিও ছিলেন প্রথম বিজ্ঞানীদের একজন, যিনি যুক্তি ও বিশ্লেষণের পাশাপাশি পরীক্ষা ও পরিমাপকে বিজ্ঞানের অপরিহার্য উপাদান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বলেন:

“Measure what is measurable, and make measurable what is not.”

এই দৃষ্টিভঙ্গিই পরবর্তীতে নিউটন, আইনস্টাইন, ফাইনম্যানদের মত বিজ্ঞানীদের হাতে বিজ্ঞানকে পরিণত করে একটি পরীক্ষালব্ধ এবং গণিতনির্ভর শাস্ত্রে।

টেলিস্কোপ নির্মাণ ও জ্যোতির্বিদ্যা

১৬০৯ সালে তিনি খবর পান যে হল্যান্ডে এক ধরনের যন্ত্র তৈরি হয়েছে, যা দিয়ে দূরের বস্তু বড় করে দেখা যায়। গ্যালিলিও নিজের মেধা দিয়ে সেটি উন্নততর করে টেলিস্কোপ তৈরি করেন।

এরপর তিনি রাতের আকাশ পর্যবেক্ষণ করে একের পর এক চমকপ্রদ আবিষ্কার করেন—

● চাঁদের গঠন

চাঁদের পৃষ্ঠে পাহাড়, উপত্যকা আছে—এই ধারণা বিপরীত ছিল ধর্মীয় মতের, যেখানে চাঁদকে নিখুঁত গোলক হিসেবে ধরা হতো।

● বৃহস্পতি গ্রহের চাঁদ

তিনি বৃহস্পতির চারটি উপগ্রহ আবিষ্কার করেন—আইও, ইউরোপা, গ্যানিমিড ও ক্যালিস্টো। এটি ছিল প্রথমবারের মতো পৃথিবী ছাড়া অন্য কিছুকে কেন্দ্র করে কিছু ঘুরছে—এই ধারণা।

● সূর্যের কালো দাগ (Sunspots)

তিনি দেখান সূর্যে দাগ বা দোষ আছে, যা ধর্মতাত্ত্বিকদের “নিখুঁত মহাজাগতিক দেহ” তত্ত্বের বিরোধিতা করে।

● শুক্র গ্রহের কলা (Phases of Venus)

এটি প্রমাণ করে যে গ্রহগুলো সূর্যের চারদিকে ঘোরে, পৃথিবীর নয়।

কপার্নিকাস মতবাদে সমর্থন

এই সব পর্যবেক্ষণ তাঁকে কপার্নিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক বিশ্বতত্ত্ব (heliocentric theory)-এর প্রতি দৃঢ় সমর্থন দিতে প্ররোচিত করে। তিনি বলেন—সূর্য মহাবিশ্বের কেন্দ্র এবং পৃথিবীসহ সব গ্রহ সূর্যের চারদিকে ঘোরে।

এই মতবাদ ছিল চার্চের “পৃথিবীকেন্দ্রিক মহাবিশ্ব” তত্ত্বের বিপরীত।

চার্চের সঙ্গে সংঘাত ও বিচার

গ্যালিলিও যখন কপার্নিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক মতবাদ সমর্থন করেন, তখন ক্যাথলিক চার্চের মধ্যে এই মতবাদকে ধর্মবিরোধী বলা হয়। কারণ বাইবেলের একটি ব্যাখ্যায় বলা হয়েছিল—পৃথিবীই স্থির এবং সূর্য তার চারদিকে ঘোরে।

১৬১৬ সালে চার্চ কপার্নিকাসের বই নিষিদ্ধ করে এবং গ্যালিলিওকে সতর্ক করে দেয় যেন তিনি এ বিষয়ে আর মতপ্রকাশ না করেন।

পুনরায় প্রকাশ ও মহাসংঘাত

১৬৩২ সালে গ্যালিলিও তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ “Dialogue Concerning the Two Chief World Systems” প্রকাশ করেন, যেখানে তিনি সূর্যকেন্দ্রিক মতবাদকে সমর্থন করেন এবং প্রচলিত মতবাদকে ব্যঙ্গ করেন।

এর ফলে চার্চ ক্ষুব্ধ হয় এবং ১৬৩৩ সালে গ্যালিলিওকে ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগে বিচারের মুখোমুখি করা হয়। তাঁকে বলা হয় নিজের বক্তব্য প্রত্যাহার করতে।

বাধ্যতামূলক প্রত্যাহার ও গৃহবন্দিত্ব

চার্চের প্রবল চাপে এবং মৃত্যুদণ্ডের আশঙ্কায় গ্যালিলিও নিজের মতবাদ প্রকাশ্যে প্রত্যাহার করেন।

তবে কিংবদন্তি অনুসারে, তিনি বিচার শেষে নিচুস্বরে বলেছিলেন:

“Eppur si muove” — “তবুও পৃথিবী ঘোরে।”

এরপর তাঁকে গৃহবন্দী করে ফ্লোরেন্স শহরের কাছে রাখা হয়, এবং সেখানেই বাকি জীবন কাটান।

সাহিত্যকর্ম ও বৈজ্ঞানিক রচনা

গ্যালিলিওর বিজ্ঞানচর্চার অন্যতম দিক ছিল সাহিত্যের গুণমান ও যুক্তির প্রাঞ্জলতা। তাঁর গ্রন্থগুলো:

● Sidereus Nuncius (Starry Messenger, ১৬১০)

এই বইয়ে তিনি তাঁর টেলিস্কোপ পর্যবেক্ষণের বর্ণনা দেন।

● Dialogue Concerning the Two Chief World Systems (১৬৩২)

তিন চরিত্রের মাধ্যমে তিনি সূর্যকেন্দ্রিক ও পৃথিবীকেন্দ্রিক তত্ত্ব নিয়ে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন।

● Discourses and Mathematical Demonstrations Relating to Two New Sciences (১৬৩৮)

এই বইতে তিনি গতিবিদ্যা ও বলবিদ্যার ভিত্তি স্থাপন করেন, যা পরবর্তীতে নিউটনের সূত্রে রূপ পায়।

মৃত্যুবরণ ও উত্তরাধিকার

গ্যালিলিও ১৬৪২ সালের ৮ জানুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন, গৃহবন্দিত্বেই। কিন্তু মৃত্যুর পরও চার্চ বহুদিন তাঁর মান পুনর্বহাল করেনি।

তবে সময়ের পরিক্রমায় ইতিহাস তাঁর পক্ষেই রায় দিয়েছে।

- ১৯৯২ সালে পোপ জন পল দ্বিতীয় আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করেন যে চার্চ গ্যালিলিওর বিষয়ে ভুল করেছে।

- গ্যালিলিওর কীর্তিকে বিশ্বের বিজ্ঞানীরা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন।

গ্যালিলিওর অবদান ও বৈশ্বিক প্রভাব

গ্যালিলিওর অবদান শুধু জ্যোতির্বিদ্যায় নয়, বরং বিজ্ঞানের চেতনায় এক আমূল পরিবর্তন এনেছে।

● পরীক্ষালব্ধ বিজ্ঞান

তিনি প্রমাণ করেন—যুক্তির পাশাপাশি বাস্তব পরীক্ষাই বিজ্ঞানকে নির্ভরযোগ্য করে তোলে।

● ধর্ম বনাম বিজ্ঞান বিতর্কে বিবেকের জাগরণ

তিনি বলেন—”বাইবেল আমাদের দেখায় কীভাবে স্বর্গে যাওয়া যায়, কিন্তু কীভাবে স্বর্গ চলে তা বিজ্ঞান ব্যাখ্যা করবে।”

● ভবিষ্যৎ বিজ্ঞানীদের অনুপ্রেরণা

নিউটন, আইনস্টাইনসহ বহু বিজ্ঞানী গ্যালিলিওকে তাঁদের পূর্বসূরি হিসেবে অভিহিত করেছেন।

আইনস্টাইন গ্যালিলিও সম্পর্কে বলেন:

“গ্যালিলিও বিজ্ঞানকে তার মাতৃগর্ভ থেকে বের করে আনে।”

উপসংহার

গ্যালিলিও গ্যালিলিও ছিলেন এক প্রথাবিরোধী, সাহসী ও যুক্তিবাদী মনীষী। তিনি যুগে যুগে মানুষকে শিখিয়ে গেছেন—সত্যের পক্ষে দাঁড়াতে সাহস চাই, এবং প্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটনে পর্যবেক্ষণই মুখ্য।

চার্চের বিরুদ্ধেও তিনি বিজ্ঞানের পক্ষ নিয়েছেন, নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়েও। তিনি বিশ্বকে দেখিয়েছেন—পৃথিবী ঘোরে, সূর্য নয়। আর বিজ্ঞান চলে যুক্তি ও পরীক্ষার আলোয়, অন্ধ বিশ্বাসের অন্ধকারে নয়।